Myriam Boyer est sans conteste une comédienne exceptionnelle maintes fois récompensée et décorée avec les plus hautes distinctions honorifiques. Son parcours artistique qui a débuté il y a plus d’1/2 siècle, est marqué par des collaborations avec des metteurs en scènes, des réalisateurs et réalisatrices qui font partie de l’histoire du théâtre, du cinéma et de la télévision française. C’est aussi une femme généreuse et sincère qui suscite l’admiration par sa droiture, son exigence et sa fidélité à ses valeurs.

Dans son livre « Théâtre de ma vie » qui vient de paraître aux éditions du Seuil, Myriam Boyer revient sur ce parcours personnel et artistique et nous fait le plaisir d’un entretien à l’occasion de la sortie de son livre.

Le dicton populaire « Le hasard fait bien les choses », illustre vos débuts dans le monde du théâtre, racontez-nous comment cela s’est passé ?

C’est vraiment par hasard, et par curiosité en me promenant dans la Croix Rousse à Lyon que j’ai poussé une porte, suis entrée et là tout a commencé.

J’étais une petite dactylo et ma vie était tracée, ce qui n’était pas affreux du fait de mes origines modestes, et bien qu’enfant j’allais très souvent au cinéma avec mon père, devenir comédienne n’était pas dans mes projets.

À cette époque je me promenais souvent dans la Croix Rousse à Lyon et un jour je suis entrée dans un endroit, je ne savais pas ce que c’était. Une dame est sortie, et me demande : vous cherchez quelqu’un ? Je réponds non je regarde. Vous voulez prendre des cours d’expression corporelle me

dit-elle ? C’est quoi lui dis-je ? Et de toute façon je n’ai pas de sous. Venez me voir on s’arrangera. Cette femme c’était Gisèle Tavet, elle dirigeait ce lieu, le Théâtre de la Croix Rousse, avec Jean Aster, le futur directeur de l’Opéra de Lyon. Tous deux venaient de Paris. Pionniers de la décentralisation, comme Roger Planchon ou Marcel Maréchal, ils étaient soucieux de favoriser l’accès à la culture et de faire découvrir des pièces exigeantes à des publics populaires. Grâce à eux j’ai côtoyé des personnalités avec lesquelles ils étaient amis comme Fernando Arrabal, Jean-Baptiste Chéreau, le père de Patrice Chéreau, et découvert des auteurs comme Sophocle, Molière, Shakespeare… Les rencontrer a été une chance pour moi et c’est aussi la raison de mon niveau d’exigence professionnelle. J’ai été confrontée tout de suite aux textes de grands auteurs car contrairement à ce que pensaient certains, je ne venais pas du café-théâtre.

À cette époque j’avais 17 ans, et je travaillais dans une bijouterie. Je faisais les envois et un jour je me suis brûlée la main au troisième degré avec la cire à cacheter. J’ai été arrêtée cinq mois et pendant toute cette période j’ai suivi les cours au Théâtre de la Croix Rousse. Mais faute de spectateurs suffisants, le théâtre a dû fermer. Je suis allée suivre les cours au Conservatoire de Lyon et, en première année, j’ai décroché le premier prix.

J’avais repris le travail en tant que dactylo dans la soierie, et pendant la journée j’apprenais ma scène au travail, je me mettais sous le bureau pour la répéter, ce qui faisait rire mes collègues. Et le soir j’allais au conservatoire la réciter. À cette période Roger Planchon cherchait des figurants au Conservatoire et j’ai été choisie. J’ai eu un petit rôle dans Bleus, blancs, rouges ou les libertins avec Jacques Rosner. C’est aussi à ce moment-là que j’ai rencontré le comédien Roger Cornillac. Nous nous sommes mariés, j’avais 18 ans. Ma mère, La Berthe, ne m’aurait pas laissée partir de la maison car la majorité était alors à 21 ans. C’est à cette époque que je suis montée seule à Paris, c’était mon but, Roger lui ne voulais pas quitter Lyon, et j’ai atterri au foyer de jeune fille à Montreuil car je n’avais personne chez qui aller. Mais j’étais confiante, je ne risquais rien car je n’avais rien à perdre, et tout à gagner. J’ai passé le concours du Conservatoire de la rue Blanche et j’ai été reçue grâce à cette fameuse scène du Dépit amoureux de Molière que je répétais au travail. Roger Cornillac mon mari est venu me rejoindre ensuite, nous sommes allés dans un petit hôtel à Pigalle, là je suis tombée enceinte, c’était en 68 et tout s’est arrêté.

Après la naissance de mon fils Clovis en août 1968, pour trouver des rôles j’allais dans ce qu’on appelait alors « le couloir de la honte » à l’ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française). Il n’y avait pas d’agents artistiques à l’époque, les comédiens venaient se vendre avec leur book sous le bras à des assistants de production pour décrocher des figurations, des rôles. Finalement c’était une ouverture car on avait accès directement aux grands réalisateurs. Mon premier vrai beau travail je l’ai décroché grâce à l’un des assistants d’Agnès Varda qui m’a recommandé pour un rôle dans Nausicaa, docu-fiction pour la télévision.

Très vite vous refusez d’assumer des rapports de séduction pour obtenir des rôles. Vous dites « J’ai mérité mes rôles, je n’ai jamais lâché ». Quelle a été l’influence de vos origines modestes sur le choix et l’interprétation de vos rôles ?

Dans les années 70, j’avais une vingtaine d’années et c’était l’époque du Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Les rôles proposés aux jeunes comédiennes dépendaient souvent de leur physique. Je ne supportais pas le rapport de séduction et je me présentais aux castings, ma casquette rivée sur ma tête, habillée de façon à ne pas susciter d’ambiguïté. Mon agent me rabrouait en me demandant de me rendre plus féminine. Je sais qu’à cette époque j’ai loupé plein d’opportunités mais ce n’est pas grave. Je voulais être choisie pour ce que j’étais, préserver mon indépendance dans mes choix d’artistes exigeants. Avec mes rôles dans les films d’Alain Tanner, de Daniel Duval, de Jean-Daniel Simon, ou de René Ferret, je défendais un cinéma d’opinion ancré dans une vraie réalité sociale. J’avais à cœur de préserver mon indépendance, comme me l’avait enseigné ma mère la Berthe, et c’est d’ailleurs pourquoi j’ai mis 10 ans avant de travailler avec mon deuxième compagnon le réalisateur John Berry. Il fallait que ce soit moi seule qui décide de mes choix, j’étais indépendante, je ne voulais pas céder à la facilité. Je reste persuadée que c’est pour cela que les Alain Corneau, Bertrand Blier, Claude Sautet et Claude Lelouch m’ont intégrée dans leurs familles de comédiens.

À vingt-cinq ans vous êtes choisie par Claude Sautet pour jouer dans « Vincent François, Paul et les autres… » avec notamment Michel Piccoli, Yves Montand, Serge Reggiani. Quels souvenirs gardez-vous de ce tournage ?

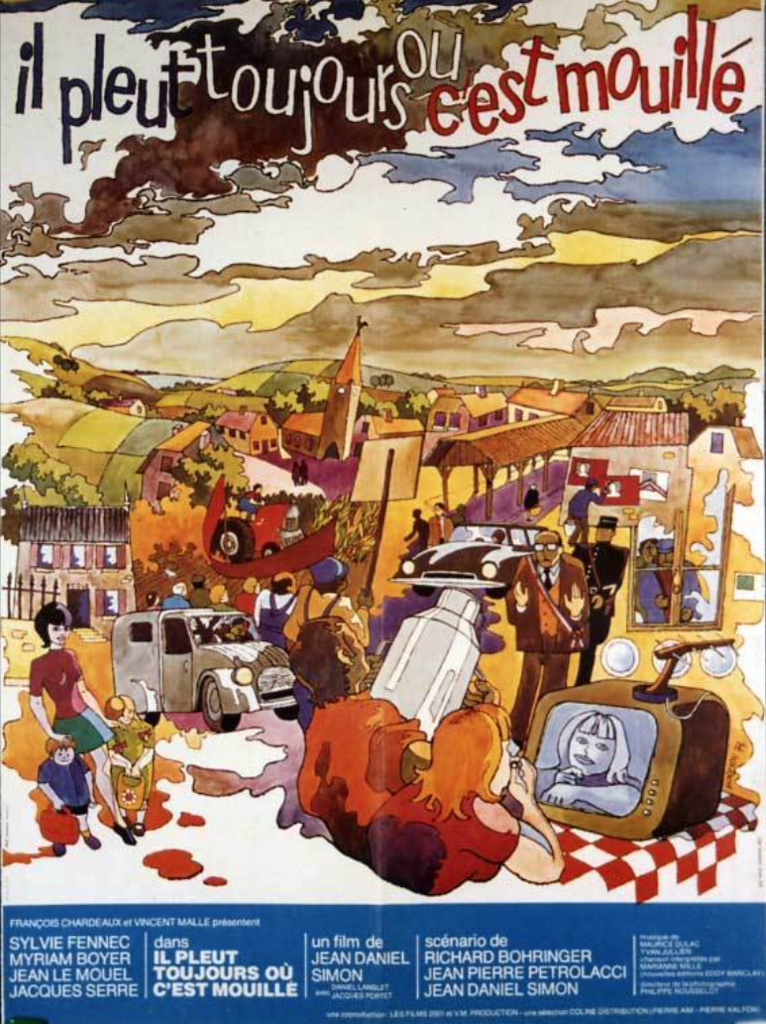

Ce film c’est cadeau. C’est mon premier grand tournage « star système » de l’époque car il y avait non seulement de grands acteurs mais aussi beaucoup de moyens. Avant ce film je faisais du cinéma d’auteur, et je n’étais pas habituée à ce genre de tournage. Je sortais du film Il pleut toujours où c’est mouillé de Jean-Daniel Simon, un film d’auteur sélectionné au festival de Cannes, présenté et bien reçu à la Quinzaine des réalisateurs.

Je suis arrivée sur ce film de Claude Sautet pour interpréter le rôle de « Laurence » grâce à mon agent qui m’avait fait lire le script. J’ai été bien accueillie par toute l’équipe, et jouer avec des acteurs tels que Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani, mais aussi Gérard Depardieu, sous la direction de Claude Sautet, a été un beau moment de ma carrière. J’ai retrouvé ce plaisir en tournant avec lui beaucoup plus tard dans Un cœur en hiver.

Votre admiration pour les auteurs dont vous interprétez les œuvres vous a dites-vous : « façonnée, nourrit, grandie ». Quels sont ceux qui vous ont marquée tout particulièrement ?

Si je devais choisir, je placerais Bernard-Marie Koltès en tête des auteurs qui m’ont le plus marquée. J’ai fait deux créations de ses œuvres : Combats de Nègres et de chiens mis en scène par Patrice Chéreau, Roberto Zucco mis en scène par Bruno Boëglin, plus une reprise Le retour au désert mis en scène par Jacques Nichet. Pour moi il y a eu avant et après Koltès. On parlait beaucoup ensemble, on échangeait sur la vie. Ce qui est incroyable avec cet auteur qui pourtant n’a pas beaucoup écrit, c’est que dans la plupart des écoles de théâtre au moment des concours, des examens, les élèves récitent un de ses textes. Ce qui m’a profondément attiré chez lui c’est le regard, une écoute, une sensibilité, un échange. J’ai appris ce qu’était un auteur grâce à lui. Et le monologue de Mathilde dans Le retour au désert reste mon texte favori.

Et puis il y Bertrand Blier avec lequel j’ai tourné trois fois notamment dans Un deux trois soleil avec Marcello Mastroianni dans le rôle de mon mari, et joué dans sa pièce Désolé pour la moquette. Ce que j’aime chez lui c’est l’implication qu’il demande à ses acteurs, pas question de massacrer son texte qu’il mitonne à la virgule près ! Il y en a d’autres comme Laurent Gaudé, Danièle Sallenave… C’est le théâtre qui m’a fait comprendre ce qu’était un auteur, et tous ces écrivains ont beaucoup compté dans mon parcours artistique.

Quelles circonstances vous ont amenées à produire certains de vos films et spectacles comme : « Le Voyage à Paimpol », « La Mère Christain », « Louise au parapluie » ?

Après 10 ans de vie commune avec John Berry il était enfin temps de faire un film ensemble. Nous nous sommes mis d’accord sur le roman de Dorothée Letessier. John Berry a écrit et réalisé le film Le Voyage à Paimpol que j’ai produit, et dans lequel je jouais le rôle de Maryvonne. Le film est

sorti en 1985.

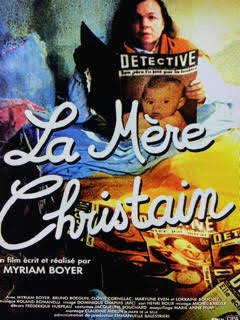

Pour La Mère Christain, produire et réaliser ce film s’est révélé un besoin impérieux. J’avais envie d’aller plus loin qu’être une simple interprète, il fallait mes images pour raconter ce milieu-là, populaire, défavorisé, de gens simples que j’avais connus pendant ma jeunesse. J’avais l’impression que personne d’autre que moi pouvait le faire. C’est pourquoi j’ai créé une nouvelle société de production Ciné 9 Productions pour en assurer le financement, et c’est un soulagement de l’avoir fait. J’ai la fierté de dire qu’il a été sélectionné en 1998 à la 55 ème Mostra du cinéma à Venise.

Ma dernière et récente production est la pièce Louise au parapluie. Nous l’avons jouée quatre-vingt-cinq fois à Paris, à Avignon, à Ramatuelle. Les représentations ont dû s’arrêter à cause de la pandémie mais la tournée reprendra heureusement en septembre 2022.

Dans votre livre vous évoquez notamment l’importance de vos rencontres professionnelles avec les réalisatrices Agnès Varda, Josée Dayan, et l’actrice Simone Signoret. Que vous ont elles apporté ?

Je vous ai raconté comment, grâce à l’un de ses assistants, j’avais rencontré Agnès Varda en 1969 et travaillé avec elle sur une sorte de Docu-fiction Nausicaa dans laquelle elle dénonçait les accrocs portés à la démocratie par les colonels au pouvoir, téléfilm qui n’a d’ailleurs jamais été diffusé pour des raisons politiques. D’emblée Agnès m’a tirée vers le haut en me montrant la voie à suivre. Ce qui m’a marquée le plus c’est le voyage dans lequel elle m’a entraînée quatre ans plus tard à Vienne. Elle avait été contactée pour écrire une comédie musicale qui devait être diffusée pour les fêtes de fin d’année à la TV autrichienne. Nous sommes parties pour Vienne où nous avons habité à l’hôtel plusieurs semaines. Elle m’a emmenée dans les fameux musées de la capitale viennoise, elle m’a fait découvrir les peintres Klimt, Egon Schiele, parlé de cinéastes américains, italiens, elle avait vingt-cinq ans de plus que moi, et jamais elle ne m’a écrasée par sa culture. Nous nous sommes retrouvées à Los Angeles quand je partageais ma vie avec John Berry, et vivais entre Paris et les États-Unis. Même si je n’ai plus joué avec elle nous sommes toujours restées en contact.

Avec Josée Dayan j’ai vécu quelque chose de particulier. J’ai été choisie pour un rôle dans son tout premier film pour la télévision avec Michel Auclair, film qui malheureusement a été perdu au moment de la réorganisation interne de l’ORTF. On a travaillé ensemble plusieurs fois et nous avons initié une complicité professionnelle qui s’est enrichie au fil des années. Elle m’a emmenée tourner jusqu’au Canada pour son film Sous les vents de Neptune, où je jouais aux côtés de Jeanne Moreau. Elle continue régulièrement de faire appel à moi notamment en 2019 pour un rôle dans l’épisode du Grand huit de la fameuse série Capitaine Marleau. C’est une réalisatrice extraordinaire. Parfois on ne fait qu’une prise et cette urgence me plait. Elle aime les comédiens, elle nous traite comme des rois et des reines. Je l’adore et elle compte beaucoup pour moi.

Quant à Simone Signoret, ma relation avec elle débute avant même de la connaître par une immense admiration pour la femme et la comédienne qu’elle était. Je voulais être vieille pour être comme elle, pour avoir des rôles comme les siens. Au début des années 80, je tenais le rôle principal dans le feuilleton de Yves Laumet Le village sur la colline, une saga télévisuelle qui retraçait l’évolution d’un bourg viticole sur près d’un siècle. Un jour, j’étais chez moi, j’écoutais l’émission Radioscopie dans laquelle Simone Signoret s’entretenait avec Jacques Chancel, et je l’entends dire que je suis incroyable dans ce rôle, et que si elle devait jeter son poste de télévision elle attendrait au moins la fin du feuilleton ! J’ai été submergée par l’émotion. Un peu plus tard j’ai demandé à John Berry qui la connaissait bien de m’organiser un rendez-vous avec elle, et j’ai pu ainsi déjeuner avec Simone Signoret dans sa « cantine » place Dauphine, en pleine complicité. Elle est décédée en 1985 sans que l’on puisse se retrouver, mais le destin m’a permis de jouer sur scène et à l’écran en 2007 et en 2010 le personnage de Mme Rosa adapté du roman de Romain Gary qu’elle avait interprété, et qui m’a valu mon deuxième Molière, puis en 2015 et 2016, Le Chat de Georges Simenon, qu’elle avait joué aux côtés de Jean Gabin.

Vous avez transmis votre passion du cinéma et du théâtre à vos fils : Clovis Cornillac, acteur, réalisateur, producteur, et à Arny Berry, dramaturge, metteur en scène et comédien. Que ressentez-vous en voyant leurs parcours ?

Tous les parents sont fiers de leurs enfants, et pour mes enfants le mot fierté ne suffit pas. J’ai un rapport particulier avec mes fils Clovis Cornillac et Arny Berry. Ils se sont réalisés au-delà de mes espérances. Je pense aussi que c’est parce que ce sont des hommes. Ils ont pu « y aller ». Quand ils sont nés je voulais des garçons pour que ce soit plus facile pour eux car j’avais en mémoire mon propre parcours.

Clovis, je l’emmenais tout petit avec moi sur les tournages, il faisait l’admiration de tous tellement il était mignon. Mais je n’ai jamais influé sur ses choix. Il a 16 ans quand il obtient un rôle dans le film Hors-la-loi de Robin Davis, et dans la même année il va jouer dans la pièce Le Mahâbharata de Peter Brook au théâtre des Bouffes du Nord. Depuis Clovis n’a jamais cessé de jouer, de tourner, de réaliser. C’est en tant que professionnelle et non de mère que j’ai tourné sous sa direction, comme dans son dernier film C’est magnifique, présenté cette année en avant-première au Festival du Film Francophone d’Angoulême.

Quant à mon fils Arny, né de ma relation avec John Berry, à 17 ans il écrivait déjà ses pièces et il avait sa compagnie. Passionné par le théâtre, la danse, il a mis en scène et joué ses spectacles aussi bien à Avignon qu’à Paris. Et maintenant il enseigne également le cinéma dans les lycées situés dans des zones difficiles. Il transmet ainsi sa passion aux lycéens en les initiant aux méthodes de tournage. Il s’investit pleinement dans cette nouvelle voie qui touche au social. Ce qui compte pour moi c’est que mes fils, soient heureux et s’épanouissent dans ce qu’ils font.

La pandémie liée au Covid-19 a-t-elle eu des effets particuliers sur vous : réminiscence de situations vécues dans votre enfance ? Impact sur votre travail artistique ?

Dès le début j’ai considéré ce satané virus comme un défi. Mais cette situation de la pandémie, du confinement, des mesures d’hygiène drastiques, m’a rappelé le lazaret dans l’aérium de Varey dans l’Ain où chaque été, entre mes cinq et huit ans, j’allais passer des vacances. Ma mère travaillait comme mécanographe au Comité commun pour l’hygiène de l’enfance, et pouvait ainsi me faire bénéficier de vacances tous frais payés. C’était terrible quand on arrivait, car pour éviter toute contagion, on nous enlevait nos vêtements, nous donnait un uniforme inconfortable, et on nous traitait contre les poux. Tout cela durait plusieurs jours, et puis heureusement arrivait le moment où l’on pouvait sortir de ce confinement. Je le savais en voyant ma jolie robe, réalisée par ma mère qui cousait bien, accrochée dans la chambre sur un cintre, cela voulait dire qu’on était « partante ». C’est toujours resté dans ma tête. Dans ma loge au théâtre, mon costume de scène est sur un cintre, cela signifie que je suis « partante », cela me fait passer le trac. Le confinement m’a fait remonter ce souvenir.

Pendant cette pandémie je préparais la pièce La Maison de Bernarda de Federico García Lorca qu’Yves Beaunesne m’avait proposé de jouer à la rentrée 2020. Avec les neuf actrices de la pièce nous avons travaillé deux mois pour la préparer. Pendant les répétitions j’ai attrapé le Covid-19 mais heureusement cela s’est bien passé. Quelques jours après j’ai pu retourner répéter. Mais le jour de la première c’était le deuxième confinement, tout s’est arrêté, et nous n’avons pu jouer la pièce…Et un nouveau projet a surgi : on m’a proposé de rejoindre la troupe du film Chœur de rockers, le premier long-métrage d’Ida Techer et de Luc Bricault, inspiré de la vraie chorale de chanteurs de rock Salt and Pepper. Cette préparation a été intense mais formidable. Nous avons tourné à Dunkerque en plein confinement, et j’ai vécu cela comme une renaissance.

Pour quelles raisons avez-vous décidé d’écrire ce livre de souvenirs absolument passionnant ?

Les éditions du Seuil m’ont fait la proposition d’écrire ma biographie. C’est arrivé à un moment de ma vie où j’avais des choses à dire, et un témoignage à laisser. Tout a été simple avec Hélène Rochette, nous avons fait des heures d’entretien, j’ai choisi le titre qui m’a paru une évidence : « Théâtre de ma vie », et maintenant je suis heureuse de tenir le livre dans mes mains, et de recevoir de beaux messages de lecteurs.

La reprise des spectacles en salles, permet de retrouver le contact avec le public. Quelle est votre actualité et quels sont vos prochains projets ? Êtes-vous toujours « Partante » ?!

J’ai la chance d’avoir une belle actualité notamment avec la sortie prochaine du film C’est magnifique de Clovis Cornillac, et je suis en tournage avec Eddy Mitchell, Pierre Richard et Bernard Lecoq sur le film Les Vieux fourneaux 2 de Christophe Duthuron. Il y aura aussi prochainement la sortie du film Chœur de rockers dont je vous ai parlé.

Au théâtre, nous reprendrons la tournée de Louise au Parapluie en septembre 2022. Et évidemment j’assure la promotion de mon livre auprès des médias, dans les librairies avec les séances de signature. Les rencontres avec le public me procurent beaucoup de plaisir.

C’est pour tout cela que je suis toujours une « partante » !